用油彩谱写黔山贵水的灵魂诗人

——专访油画艺术家李朝阳先生

油画艺术家李朝阳先生

From his breakthrough "Landscape Series" in 2012 to the 2024 selection of "Red Holy Land— The Conference Site in Gouba Village, Zunyi" for the National Art Exhibition, this oil painter, born and raised in Guizhou, has spent twelve years distilling the essence of his homeland onto canvas. His artistic path chronicles not only his personal technical evolution but also the spiritual archive of contemporary Chinese rural aesthetics.

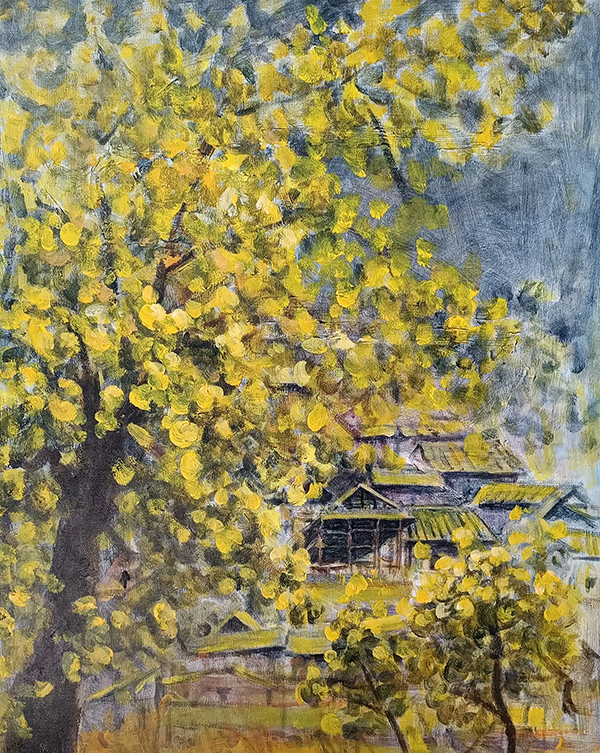

2024年12月,遵义市第九届美术双年展上,一幅名为《乡韵-斜阳之辉》的油画以磅礴的笔触与诗意的光影摘得桂冠。画面中,暮色下的黔北梯田如金色琴键般层叠舒展,远处侗寨的木楼被夕阳镀上琥珀色的光芒——这是画家李朝阳献给家乡的又一曲深情赞歌。从2012年《风景组画》初露锋芒,到2024年《红色圣地-遵义苟坝会议会址》入选全国美展,这位生于贵州、长于贵州的油画家,用十二载光阴将黔山贵水的肌理与魂魄凝练于画布之上。他的艺术之路,既是一部个人技艺的进化史,更是一卷当代中国乡土美学的精神档案。

破茧之路:从山野少年到“贵州色彩”代言人

生于贵州正安县的李朝阳,自幼浸润在喀斯特地貌的奇峰秀水间。少年时代的他,常背着画板穿行于乌江支流的吊脚楼群,用铅笔速写记录侗族老人的皱纹与苗家姑娘的银饰。2012年,他以《风景组画》斩获遵义市美展三等奖,画中粗犷的笔触与浓烈的色彩,将贵州山水的野性之美展现得淋漓尽致。这份质朴的创作初心,成为他艺术生涯的奠基之石。

曾在贵州省美术家协会的系统学习中,李朝阳并未被学院派的规训束缚。他独创的“叠彩皴法”,将传统水墨的晕染技法与油画刮刀的肌理塑造相结合:在《山涧精灵》系列中,他用钴蓝与赭石交织出瀑布的氤氲水汽,以钛白点染溪涧跳跃的光斑,让观者仿佛能听见画布上传来的潺潺水声。这种“以油为墨”的创作理念,使他在2013年贵州省美术专业大赛中脱颖而出,作品被评价为“用西方媒介讲述东方山水诗的典范”。

2019年,他的作品《金秋时节》更是入选第十三届全国美展贵州选拔展,标志着李朝阳的艺术语言完成质的飞跃。画面中,秋收后的梯田以柠檬黄与熟褐交织出丰收的韵律,收割者弯腰的剪影与远山薄雾形成戏剧性对比。中国美协专家点评其作品“既有米勒《拾穗者》的深沉,又具东山魁夷的禅意”,这种跨越文化的美学共鸣,让贵州乡土题材首次在全国性展览中引发广泛讨论。

艺术密码:在土地中寻找色彩的基因

李朝阳对贵州地质特征的解构堪称独特。在《屯堡庭院》中,他将喀斯特地貌的嶙峋山石转化为画面结构骨架,用钛青蓝与土黄构建出岩石的冷峻与土地的温厚;《红色圣地-遵义苟坝会议会址》则以朱砂红渲染木结构建筑,让历史记忆在色彩符号中复苏。这种“地理色彩学”的探索,使其作品成为解读贵州文化的视觉词典。

面对苗族银饰、侗族大歌等非物质文化遗产,李朝阳则创造性地采用“解构—重构”手法。2024年获奖作品《传道受业林中音》,将侗族歌师的教习场景置于抽象化的森林背景中,银饰的光泽被分解为点彩派的光斑,芦笙的旋律则化作流动的曲线。这种将民俗符号转化为现代视觉语言的能力,让传统文化在当代艺术语境中重获新生。

从《农村新貌》中新农村的几何化房舍,到《三线记忆》里工业遗址的锈色肌理,李朝阳始终保持着对时代脉搏的敏锐感知。他在访谈中曾言:“画家不是摄影师,不能只记录表象。我要捕捉的是土地深处的心跳,是吊脚楼瓦片上阳光流动的速度。”这种将物理时空转化为心理时空的创作观,使其作品超越地域局限,成为当代中国乡土记忆的集体映像。

文化使命:构建山地美学的全球表达

在全球化语境下,李朝阳坚持“越是地域的,越是世界的”创作理念。其作品《月儿高》将侗族月堂对歌场景与梵高《星空》的笔触相融合,用漩涡状的星云呼应姑娘们旋转的百褶裙摆。该作在2014年建国65周年美展中引发热议,法国策展人评价其为“东方魔幻现实主义的诗意呈现”。

作为正安县美协副主席,李朝阳发起“画笔唤醒古村落”计划。他带领学生在务川仡佬族村寨创作大型壁画《云上笙歌》,将传统民族图案转化为当代公共艺术。更将村民的劳作工具——竹篾、纺车、犁铧——转化为装置艺术,使古老村落在艺术赋能中重焕生机。这种“艺术乡建”实践,让美学价值与民生改善产生深层共振。

在遵义师范学院等高校的讲台上,李朝阳开创“田野课堂”教学模式。他要求学生“用脚丈量土地,用手触摸岩石,用心感受湿度”,将写生课搬到雷公山腹地的苗寨深处。其弟子创作的《千户苗寨晨曦》系列,在2024年全国大学生艺术展中包揽三项大奖,印证了这种“接地气”的美育理念的生命力。

站在2025年的时空坐标回望,李朝阳的艺术地图仍在扩展:从乌江流域到苗岭深处,从布依族石板寨到三线建设遗址,他的画布如同永不闭合的取景框,持续收录着这片土地的呼吸与蜕变。

当被问及未来规划时,这位总爱穿着沾满颜料的工装裤的画家,指着工作室墙上未完成的新作《云上贵州》说道:“我想画出云雾在山脊流动的重量,画出酸汤鱼在瓦罐里沸腾的温度。或许有一天,当人们谈论中国当代乡土油画时,会想起在贵州的群山中,有个画家用二十年时间,写了一封长长的情书。”

此刻,画室窗外正飘着黔北特有的细雨,雨滴打在芭蕉叶上的节奏,恰似他调色板上永不干涸的色彩交响。