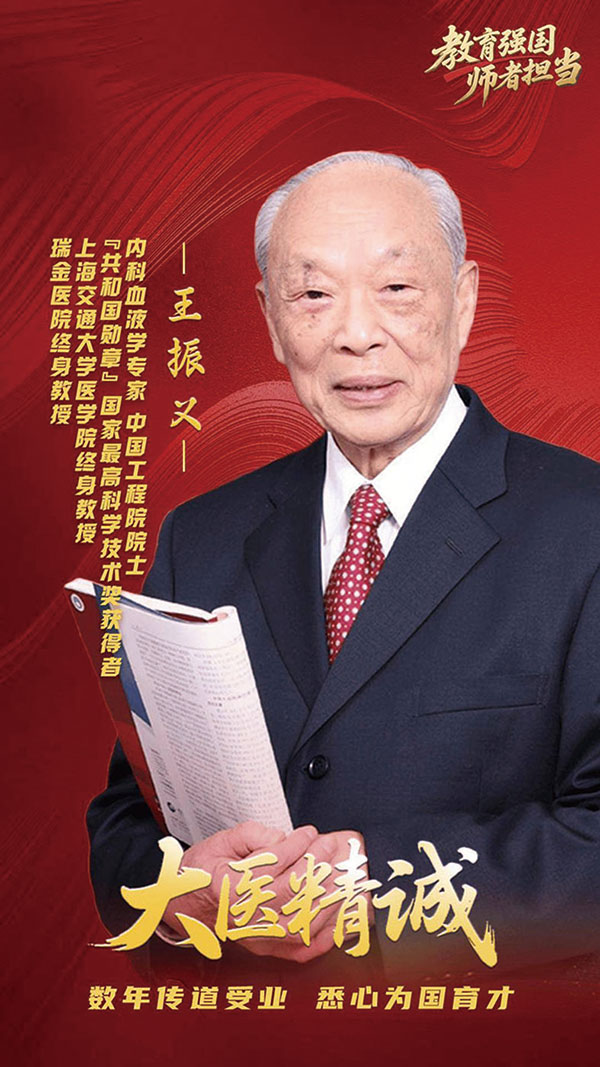

“共和国勋章”获得者的奉献人生

——记中国工程院院士,“共和国勋章”获得者、医学教育家王振义先生

中国工程院院士,“共和国勋章”获得者、医学教育家王振义先生

The film Dying to Survive stirred the hearts of many Chinese. Actually, a real-life “medicine god” walks among us. He has gone through difficulties to discover a cure for the most perilous form of leukemia. To ensure its affordability for all patients, he chose not to patent the lifesaving drug. Today, this “miracle drug” costs only 290 yuan per box and is covered by medical insurance. His remarkable contributions have earned him the prestigious Kettering Prize, the highest accolade in the international oncology community.

一部《我不是药神》,曾让许多国人泪目。其实,我们身边就有一位“药神”:他历经艰辛找到攻克最凶险白血病的治疗方法。为让患者都吃得起这种药,主动放弃了专利申请。这种“特效药”如今每盒仅290元,且已经纳入了医保。而类似抗癌药的国际价格却高达2万元以上。他还获得国际肿瘤学界的最高奖——凯特林奖。为表彰其贡献,国际天文学会,特意将一颗小行星永久命名为“王振义星”。国庆前夕,100岁的中国工程院院士王振义,被授予“共和国勋章”。

24岁成为博士,曾在抗美援朝中立二等功

王振义1924年出生于上海。他7岁的时候,祖母患了伤寒病,四处求医却无法治愈,看着被病痛折磨的祖母,给王振义很大的触动:“为什么这个病不能治好?”自此,从医的种子深埋在了他心底。

王振义18岁进了震旦大学,毅然选择了医学专业。6年后,24岁的他便以第一名的成绩获得博士学位,留在了广慈医院工作。

1949年底,驻守华东地区的解放军准备渡海作战,但当时江南地区血吸虫病流行,很多战士因此患上了血吸虫病,而且大量出现急性发病的病症。王振义参加了血防队,经过几个月的艰苦奋战,出色完成了防治任务,受到华东军政委员会的大力表扬。

1953年4月,王振义报名参加了上海市抗美援朝志愿医疗队。当时在战场医院发现了一种怪病,很多战士出现咳血、头痛等症状,医生们诊断为肺结核并伴有结核性的脑膜炎,但用了药却并不见好转。细心的王振义发现,当时战士们为了改善伙食经常在当地捕捞鱼虾,会不会患上了肺吸虫病呢?

肺吸虫虽然主要寄生在人体的肺部,但也会跑到脑膜里去,进而导致咳血和头痛的症状。于是王振义将病人咳出的血液拿到显微镜下观察,果真找到了肺吸虫卵。这一诊断,及时治愈了一大批患病的志愿军。为此,他被东北军区司令部授予二等功。

回到瑞金医院后,王振义矢志于血液病诊疗研究。其间,他发现一个奇怪的现象。有些病人平时虽没有出血状况,但在进行了小手术后却出血不止,他查阅大量相关文献,发现血液中的凝血因子是控制出血的关键,但因技术和材料的限制,国内无法对凝血因子进行检测。

王振义经过一番研究,选择用石蜡代替硅胶涂在玻璃管壁上。这个创造性的方法让他成功完成了对凝血因子的检测,也使其成为我国成功运用凝血活酶生成试验检测轻型血友病的第一人。

随后,王振义又制定了血友病分型的国内诊断标准,解决了临床诊断和疗效的基本问题,给出了规范化的方案。这一系列成果标志着我国血友病诊断体系的建立,将中国相关血液学研究提升到国际先进水平。

1960年,王振义调任到上海第二医科大学任教。期间,他接触到了白血病的研究。白血病素有“血癌”之称,尤其是急性早幼粒细胞白血病,最为凶险,病情恶化最快,致死率也最高,如果得不到及时有效的治疗,90%的病人将在半年内死亡。

王振义曾在瑞金医院血液科发现,因为一直没有找到有效的疗法,在和死神角逐中,医生和患者常常是失败的一方。短短几个月内,病房里50个白血病人都相继逝世,这让他颇受打击。

当时,白血病治疗的主流方法是化疗,但化疗除了杀死癌细胞,还会杀伤健康细胞,其5年存活率只有10%。而且在化疗期间,患者非常痛苦。王振义的心被深深刺痛了。那时,他便暗自发誓,将攻克白血病当作终生的奋斗目标。

战胜最凶险白血病,堪称中国“药神”

从1978年开始,王振义就投入到白血病的治疗研究中。面对最为凶险、病情恶化最快、致死率最高的白血病——急性早幼粒细胞白血病的挑战,王振义对国内外的医学研究资料进行分析,以及对白血病的致病机理深入探索,他创造性地提出了一个大胆设想:不采用化疗的方式去杀死癌细胞,而是用某种药物去诱导癌细胞由“坏”变“好”,正常分化发育,使之变成正常细胞。

让癌细胞“改邪归正”?这一设想在当时来说简直是异想天开。但面对各种质疑,王振义不为所动。他按照这个方向,埋头一干就是8年。历经无数次失败后,他最终发现,国产全反式维甲酸,可在体外将急性早幼粒细胞白血病细胞诱导分化为正常细胞。这无疑是一个突破性的进展。

而这一研究成果,最终在1985年得到了验证。这一年,瑞金医院血液科收治了一名5岁女孩,她身患急性早幼粒细胞白血病,一度出血严重,危在旦夕。医生束手无策,家属绝望地哀求:“只要能救她,怎样都行!”。王振义得知后随即赶到医院,提议用全反式维甲酸进行治疗,并说出了问题全由他一个人负责。

在王振义的坚持下,最终女孩接受了全反式维甲酸治疗。在与死神的角逐中,女孩只吃了一周的全反式维甲酸,病情出现转机,之后情况越来越好,并最终实现治愈,而且一直未曾复发。王振义战胜了最凶险的白血病!这就是后来全球公认的,诱导分化理论让癌细胞“改邪归正”的首个成功案例。

王振义创造的全反式维甲酸,成为了急性早幼粒细胞白血病的临床最佳疗法。他也因此被誉为“癌症诱导分化之父”。接着,他开始将成功经验向全国进行推广。之后出现第二例、第三例……后来该疗法在欧洲、日本、美国、意大利、澳大利亚等国相继获得证实。

与此同时,王振义仍旧在不断优化治疗方案,在之后又发现联合应用维甲酸和氧化砷,治疗急性早幼粒细胞白血病的方案,进一步取得突破。使这种死亡率极高的急性白血病患者,5年生存率从10%提高至97%以上,并在分子生物学层面将这个方案研究得明明白白。他的这项研究成果,与******的发明等,并列为“新中国对世界医学的八大贡献”。

他在血液学领域一次次攻坚克难取得的这项成果,被国际医学界誉为“上海方案”,并被国际权威指南指定作为一线经典治疗方案,使中国占领血液肿瘤治疗制高点。王振义也因此获得2010年度国家最高科学技术奖等多项殊荣,并当选为中国工程院院士。

由于用药简单、方便,王振义的疗法很快在全国得到推广。接着,他又把精力放到了更重要的事情上,那就是药的价格。看过《我不是药神》的人应该都知道,电影中,慢粒白血病患者需要终身服用格列宁药物,但一瓶的价格高达37000元,就连印度仿制药也要2000多元一瓶。

全反式维甲酸研制成功后,王振义就担忧,如果价格太高又有多少家庭治得起病呢?想到这些,他毅然决定放弃专利申请,尽自己最大的努力将药物价格降低。无偿将药物和方案向全世界推广,只为让所有患者都能尽快获得治疗。

30多年前“全反式维甲酸”正式被批量生产投入市场后,这种被患者称为“特效药”的黄色小药丸,最初一盒10粒装的才11块钱。即便过了30多年,如今也仅售290元,且已经纳入了医保。而类似抗癌药的国际价格却高达2万元以上。王振义堪称中国“药神”。

有人说,你这样做不是亏大了吗?他却说:“研究这个本就是为了能解救更多的人,它应该属于全人类。我们医生的心情就是赶快给别的病人用,能治疗治愈更多的病人是我们占了大便宜!”

王振义曾收到过一封从美国辗转寄来的信。纽约患者伯纳黛特在来信中写到,由于王振义的努力和付出,她的生命得以延续。而且她现在还有了两个孩子,即使说一百万次的感谢,也仍然不足以表达她对王教授的谢意。

因为全反式维甲酸治疗的出现,王振义在世界医学界崭露头角,他曾发表的一篇论文,先后被《自然》《科学》《细胞》等国际前沿学术期刊引证,成为全球百年来引证率最高和最具影响的86篇论文之一。

之后王振义更是先后获得国际肿瘤学界的最高奖——凯特林奖、瑞士布鲁巴赫肿瘤研究奖、法国台尔杜加世界奖、美国血液学会“海姆瓦塞曼”奖、求是杰出科学家奖等各种奖项。

为表彰其贡献,2012年6月4日,国际小行星中心第77507号公报,将第43259号小行星永久命名为“王振义星”。

培养大批医学精英,获得“共和国勋章”

面对殊荣,王振义却一直保持着“空杯”心理,依旧不断地学习生理、生化、病理解剖、免疫学、中医中药、分子生物学……

王振义是顶尖学术大家,深谙医学科学和医学教育的真谛。他还非常重视通过传帮带的方式,为祖国培养人才。他自创了一种 “开卷考试”的教学方法,一直坚持到今天。

瑞金医院血液科的临床医生,每周一将他们在临床中遇到的难度最高的病例交给王振义,由他在接下来的三天上网“开卷”查阅中外文献,每周四交出关于病因、临床表现、国际最新治疗办法及效果等的“答卷”。

2021年,肾脏内科主治医师高琛妮遇到一个难题。当时有一位16岁的少年,反复血小板减少11年,合并肾病综合征及肾功能不全,在外院经历过两次肾穿刺,基因检测提示MYH9突变,考虑是罕见的MYH9相关疾病,需要血液科共同会诊治疗。

王振义接到高琛妮的会诊邀请之后,毫不犹豫地答应了。虽然他当时已经97岁高龄,仍然坚持亲自来到患者床边,详细进行病史问诊和体格检查。MYH9相关疾病虽然主要导致血液系统改变,但其突变基因会引起编码蛋白质异常分泌,如异常蛋白质沉积于肾脏,同样会导致肾脏病变。

王振义并不仅仅关注血液系统治疗,而是提纲掣领地以整体角度,综合肾脏受累等,同医生们一起为患者制定了综合治疗方案,让患者的病情得到了稳定。

在王振义心中,“患者无小事”,他的每一场“开卷考试”都本着对患者极其负责的态度,每一张PPT都是他心血凝结的成果,是对患者疑难病情最好的解答,更是送给这些医生后辈最重的“礼物”。高琛妮家里,珍藏着3本《瑞金医院血液科疑难病例讨论集》,这是根据王振义每周四“开卷考试”答案梳理而成的著作,里面不仅有血液科的病例,更有内科几乎所有专业知识的融合。

王振义淡泊名利,最迫切希望的就是把经验不断地传延下去。他常说的一句话就是:“我最满足的是为后人留下一种治疗方法。”

在他看来,攻克急性早幼粒细胞白血病也只是一个开始,继而攻克白血病和其他癌症,在21世纪也是完全有可能的。而创新需要传承,为此,他毫不犹豫地将毕生所学倾囊相授,从医执教75年间,王振义为中国医学科学界培养了一代又一代精英。

其中共带教33名硕士、22名博士。当年那间不足5平方米的实验室,走出了陈竺、陈赛娟、陈国强三名院士,留下了“一门四院士”的佳话。

2024年6月,陈赛娟院士、陈竺院士和赵维莅教授为带头人的瑞金医院血液病转化医学研究创新团队,获得“2023年度国家科技进步奖创新团队奖”。这支肇始于王振义院士的团队,从“急性早幼粒细胞白血病”到“淋巴瘤”、“多发性骨髓瘤”,从肿瘤诱导分化疗法到CAR-T细胞治疗和基因治疗,他们勇往直前,不仅在全球挽救了无数患者的生命,更为世界医学奉献了肿瘤治疗的中国智慧。

多年来,在国内外获奖无数的王振义,还把1000多万元奖金捐赠给医院,为贫困患者助力。他同时还为“广慈临床创新技术奖”注资,鼓励青年医生创新发展。前不久,王振义的儿子为了完成父亲的心愿,又再次捐款,希望为mRNA疫苗的研究助一臂之力。

王振义一生节俭,至今还住在医院提供的单元房。他说,等自己百年之后,这套房子是要还给医院的。他和医院签订了合同,子女不能继承。还把给病人捐款的愿望写在了遗嘱里。

2024年国庆前夕,100岁的王振义院士,被授予“共和国勋章”。他毕生主攻白血病,不仅挽救了中国乃至全世界众多白血病患者,其观念将引领更多的医学工作者,向维护生命的权利这一目标努力。这种精神是伟大的,更是我们这个时代所最需要的!