墨韵流觞的趣味人生

——专访中华书画协会画师竹军先生

In the Chinese painting community, some artists convey emotions in landscapes, while others express aspirations through the delicate beauty of flowers and birds. However, Zhu Jun, a painter of the Shanghai Chinese Calligraphy and Painting Association, takes a unique approach by capturing the essence of humanity through “interesting figures”. His works depict diverse characters that transcend age and cultural boundaries, with the elderly exuding an otherworldly grace, children radiating innocence and joy, and women embodying elegance and allure.

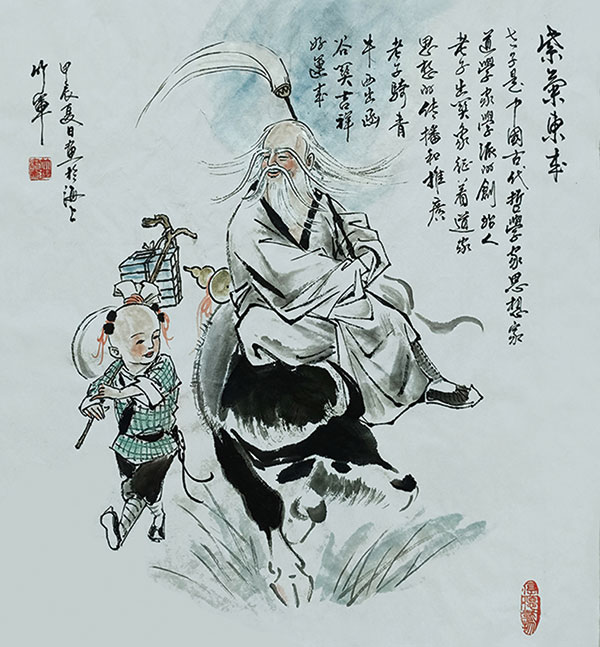

在中国画坛,有人以山水寄情,有人以花鸟言志,而中华书画协会画师竹军却独辟蹊径,以“趣味人物”为笔,勾勒出一幅跨越年龄与文化的众生相。他的笔下,老者道骨仙风,孩童天真烂漫,女子婀娜多姿,每一根线条都仿佛被赋予了生命的律动。从木雕工艺师到国画名家,从雕塑的立体塑形到水墨的平面写意,竹军的艺术生涯如同一场跨越媒介的修行,在传统笔墨与现代审美之间架起一座桥梁,让观者既能触摸到千年文化的筋骨,又能感受到鲜活的时代气息。

匠人之路:从木雕到水墨的跨界蜕变

竹军1953年生于上海,祖籍浙江嵊州,自幼便显露出对艺术的敏锐感知。1978年,他进入宜川工艺美术厂从事木雕设计,这段经历成为其艺术生涯的启蒙。木雕的立体造型训练,让他对人物结构、动态比例有了近乎苛刻的把握。“一刀刻错,整块木料便废了。”他回忆道。这种匠人精神,成为后来水墨创作中“精准造型”的根基。

1982年,竹军进入上海油雕院进修三年,师从雕塑家章永浩、王大进,系统研习人物雕塑的体块结构与空间关系。正是这段经历,让他意识到“艺术语言的互通性”——雕塑的体积感、木雕的肌理美,皆可转化为水墨的笔墨意趣。转攻国画后,他潜心临摹黄胄的速写灵动、范曾的线条老辣,将西方造型的严谨与中国写意的洒脱熔铸一炉。

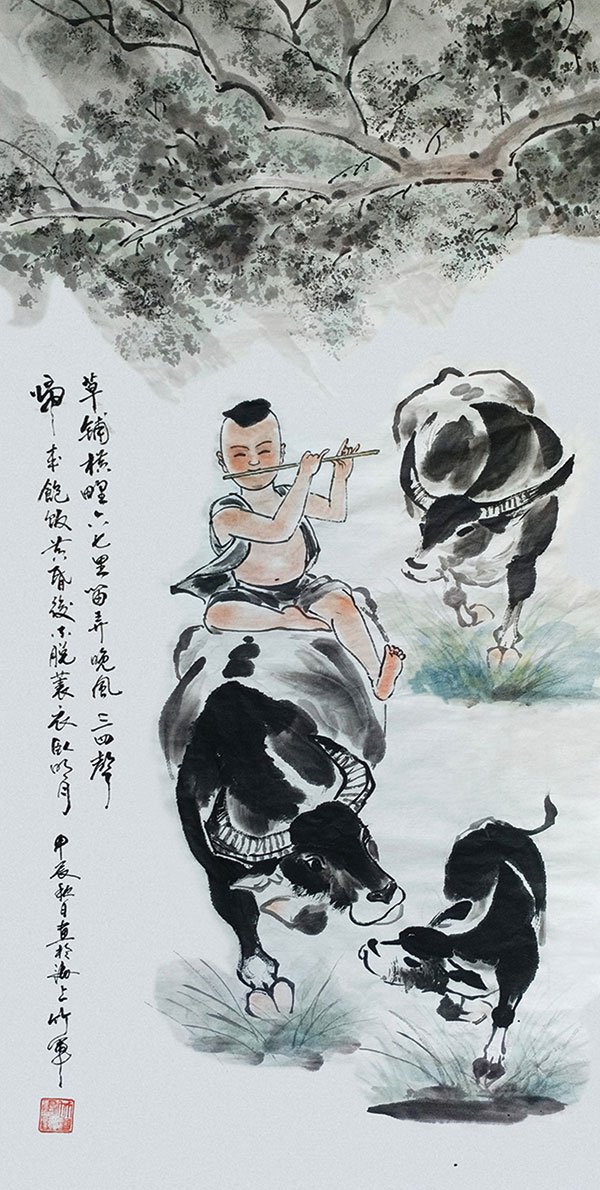

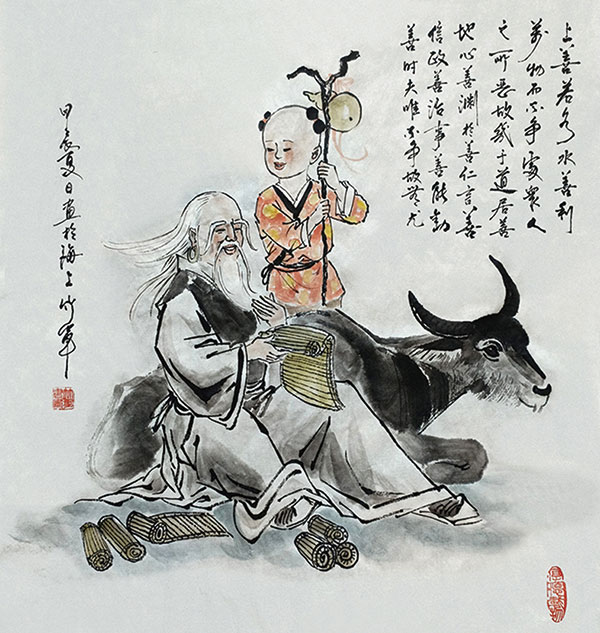

这种跨界融合在其作品中尤为显著。《五牛图》中,牛身的肌肉线条既符合解剖学原理,又通过水墨晕染呈现出毛皮质感;《八骏图》里,马匹的奔腾之势既有雕塑般的体量感,又有书法飞白的飘逸韵律。竹军笑言:“我的水墨人物,骨子里住着个雕塑家。”

趣味人间:以线写神的众生百态

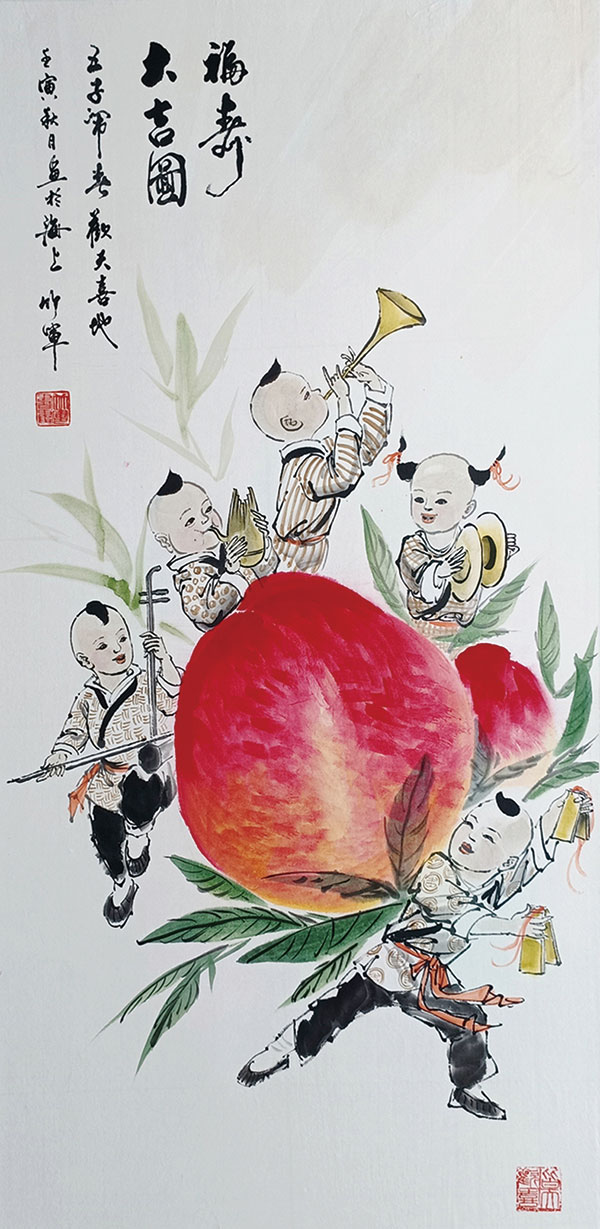

若论竹军艺术最鲜明的标识,当属其笔下充满生活气息的“趣味人物”。他擅用线条构建人物的精气神:老者银须垂胸,以枯笔焦墨勾勒出沧桑却不失清矍的风骨;孩童圆脸憨态,用湿笔淡彩晕染出天真烂漫的稚气;女子身姿曼妙,借中锋行笔的流畅曲线传递东方女性的柔美。

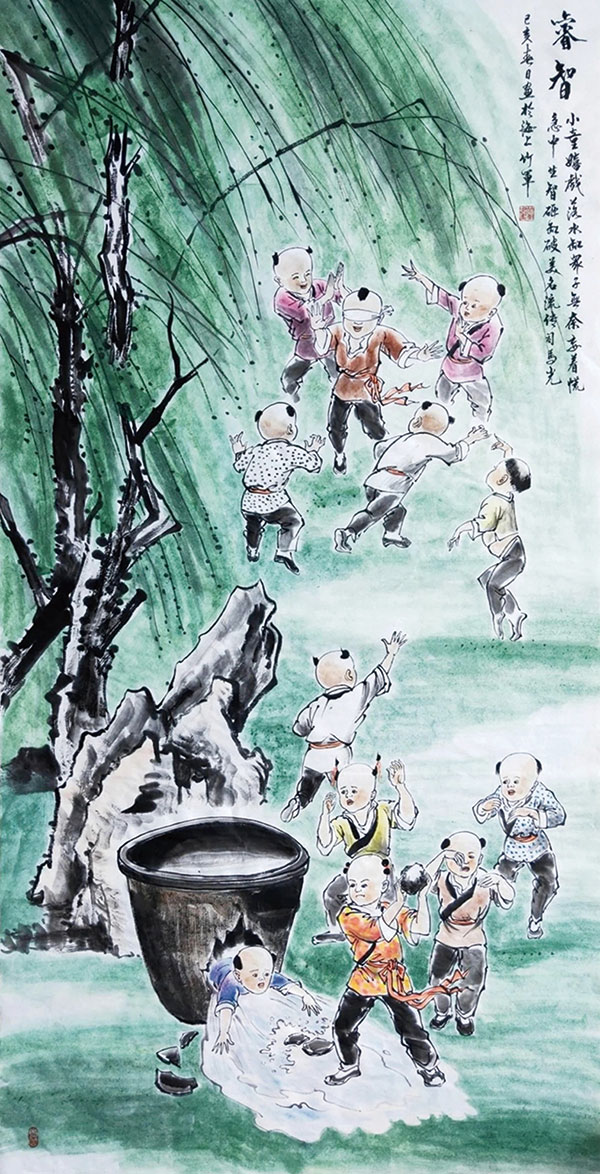

这种艺术特色的形成,源于他对生活的细腻观察。早年木雕厂工作期间,他常在街头速写,捕捉市井百态——茶馆里下棋的老者、弄堂中嬉戏的孩童、石库门前晾衣的妇人,都成为其创作素材。作品《童趣图》系列中,他独创“癫笔法”:以侧锋横扫表现孩童奔跑时的衣袂翻飞,用散锋点厾勾勒发丝凌乱的顽皮神态,甚至故意让墨色在宣纸上自然晕散,营造出孩童世界的混沌天真。

“趣味不在形而在神。”竹军如此诠释创作理念。在《疑似银河落九天》中,他将李白诗意的豪放转化为视觉语言:仰首观瀑的老者宽袍大袖,衣纹如瀑布倾泻般垂落;童子踮脚张望,动态夸张却充满童真稚趣。画面中,线条的疏密节奏与墨色的浓淡变化,共同谱写出诗画交融的韵律之美。

守正创新:传统笔墨的时代对话

竹军认为要在传统书画方面有更高的造诣,还是要多看、多练,通过大量阅读历代书论、经典画作,进行深入探索,在兼收并蓄、融会贯通的基础上,从中汲取养料、寻找突破口,进而创新图变,以不断丰富绘画的深层内涵。

面对数字时代的冲击,竹军始终保持着清醒的认知:“传统不是枷锁,而是根系。根深才能叶茂。”他每日坚持临摹古画、研读典籍,从顾恺之的“高古游丝描”到任伯年的钉头鼠尾描,皆化为己用。工作室墙上悬挂的《八十七神仙卷》摹本,密密麻麻标注着线条走势分析,见证着这位七旬艺术家的治学态度。

他一直都不是墨守成规者,他认为运用新技术实现自身技艺的突破也是十分重要的。在一次由上海正珊所举办的中华传统书画艺术交流会中,竹军通过现场书画创作,让无法来到现场的书画爱好者通过“互联网+”赋能的方式也能一览他的作品魅力。通过投影技术将作画过程实时放大,让观众看清每一笔的提按转折;运用短视频记录创作过程,配以诗词讲解。这种“以网为媒”的传播方式,既保留了笔墨的精微,又打破了传统艺术的时空界限。

对于未来,竹军有着清晰的规划:一方面继续深耕“趣味人物”系列,计划创作《沪上风情百态图》;另一方面探索新材料,尝试将金箔、矿物颜料与传统水墨结合。“艺术的创新,就像孩童学步——既要站稳传统的双脚,又要勇敢向前迈步。”

从木雕刀到狼毫笔,从立体造型到平面写意,竹军的艺术生涯始终贯穿着对“人”的深刻理解。他的作品,既是市井生活的生动切片,也是传统笔墨的当代转译。

如今,这位七旬艺术家依然每日伏案创作。宣纸上的线条时而如金石铿锵,时而似春风拂柳,勾勒出一个永远充满好奇与热忱的艺术灵魂。在这个快速迭代的时代,竹军用他的笔墨证明:真正的传统,永远年轻。

您还可以通过关注杂志杂志官方微信账号“睿鸷汇”获取其他更多精彩内容,或者直接订阅《睿智》